九州プログラミング研究会 第31回定例研究会に行ってきた。

ハード寄りのイベントで、発表もLTも展示物も面白い。

JuJuさんフルカラーLEDパネルが凄い。AVR凄い。

pidream

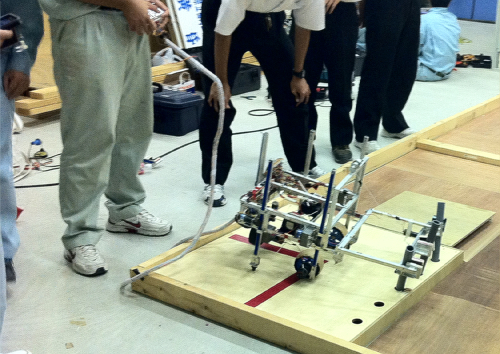

ロボット競技大会応援

前日夜から歴代OBと集り、そのまま大会へ。

初日よりも飛躍的に良い成績だったが、今年も全国に届かず。

MCR-VC車線変更

何とかかんとか車線変更を走れた

画処理が貧弱なため、直ぐにラインを見失ってしまう。

MCR-VCトレースできた

横須賀大会でのカメラ誘導ロボットに感動したので作業再開

ゲームボーイのカメラを27FPSで動作させて、ライントレースを行う

限界速度は低い(1.3m/s位)がやっと動きだした。

ところで、生で見るよりも録画映像は3割増位速く見えるのは何故だろうか

横須賀大会

やってしまった。

完走できず予選敗退。JMCR2006以来の記録なし。

色々と余裕が不足していたようだ。

(原因確認のため2回目のコースアウトの動画ください)

30mmタイヤ幅が想像上に厳しかったり(29.5mm狙いはやめた方が良い)

超軽量なI先生がやっぱり頭一つ早かったり

技術交流会で長年謎だったPCLDを使ったドライブ回路が公開されたり

長野の独特なロボット&学生さんが色々詳しくて勉強になったり

画像処理ロボットが想像以上に早かったり、そのまま優勝しちゃったり

結果は残念だったけれど、面白かった

大会を運営して下さったスタッフの皆さん、参加者の皆さんお疲れ様でした。

横須賀大会ありがとうございました。

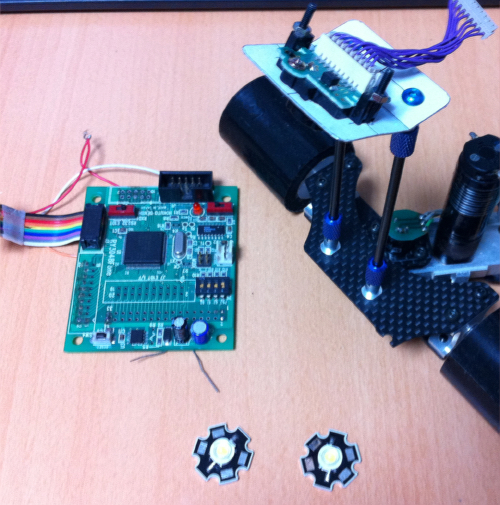

パワーLEDは明るい

秋月で購入したパワーLEDを組んでみる

120mA程度の電流でも、LED素子を直接見れない明るさとなった。

カメラ素子の横に取り付ける

MCR-VC進捗

MCR-VCの進捗状況。暫く停滞しているため現状を思い出す。

・カメラ取り付け:外乱光の映り込みを抑えるため、できるかぎりコースを垂直に移せる角度に固定

・パワーLED購入:SNを上げるため、高輝度LED2個でコースを照らす

・ライン取得処理

①128×128の画像の内、前半部分を8行飛ばしの8列飛ばしで取得し(64個取得)する

②任意の行(データ数16)についてエッジ抽出を行う

③正負方向の最大差分値がでる場所をみつけて、その2点の中心をライン中心とする

※グラデーション状の映り込みについてキャンセルできる

※1行中に複数箇所明るい場所が現れる(クロスライン&ハーフライン)と動かない

※クロスライン、ハーフラインは縦方向のエッジ抽出で発見できないか?

※この処理でラインの場所は判断できたが、まだライントレースできるかを確認していない

とにかく一度動かすことを目標とする

マイコンカーラリー@エレキジャック・フォーラム

エレキジャックフォーラムで行われたマイコンカーのデモに参加してきた

マイコンカーのデモエリアはUDX東側で行われるため、日の当たる午前中は明るい。(通年RMCRは西側)

他の参加者さんの多くは、その”明るい”環境で走行されていたが、

当方はラインセンサが飽和してしまい走行できず、Cma-さんと日が登り切ることを待つ。

ラインセンサの外乱対策が必要と思い知らされた。

デモはお昼前後に行われるため、幸運にも本番では対応可能な明るさになっていた。

ルネサスからMCRについて紹介が行われ、その後予選走行となる

予選1走目:スタート前の操作ミスと、停止位置の間違いにより完走できず

MMC07さんのロボットがとても良い音で駆け抜けている

予選2走目:やっと完走。予選1位

得意なタイプのコースレイアウトのためタイムが出やすいようだ

・90度以上のコーナの組み合わせによるS時

・R450の蛸壺区間が長い

・車線変更区間に侵入するまでの直線が短い

・長い直線の後に難しい区間が無い

junさんのロボットはバッテリ不調とのことでしたが、

直線を走っているように減速しない車線変更や、駒のように曲がるクランクが凄まじく、

後で話を伺ったクランク走行時の考慮ポイントも含め勉強になりました。

決勝トーナメントでは、設定を上げるもタイムは縮まらず。新たに作りこんでいたバグも発見。

デモ後はお昼を食べたり、買い物したり、夕食を食べにいったり活力が充電された一日でした。

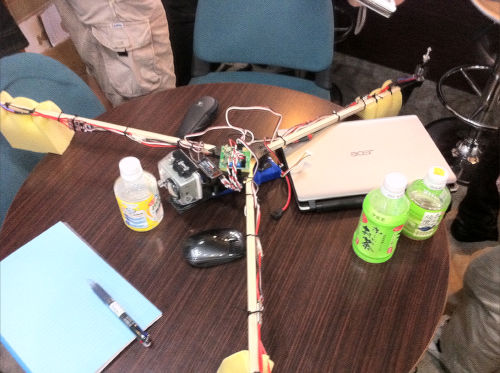

MCR-VC用車体

これまでの改訂により交換されて余った部品を組み合わせて、画像処理部門用の車体を組み上げる

主制御基板:RMCR2009で使用

メインフレーム&操舵機構:JMCR2008で使用

ホイル&駆動機構等足回り:JMCR2009で使用

その他新規作成部品:2パーツ

カメラ固定用に直系3mmの棒を立ててみたが強度は大丈夫だろうか

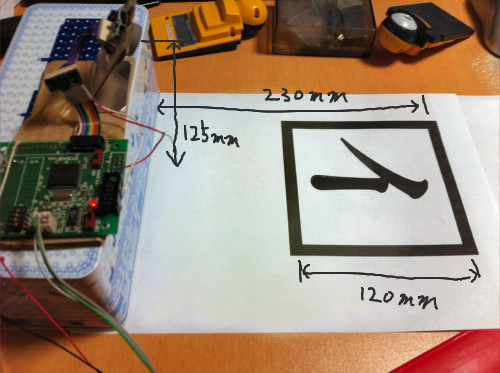

M64282FP写った

前回の低すぎたクロックを100kHzまで上げ、露出時間を調整すると動きだした。

128*128のデータではメモリが足りないため、16*16でサンプリングしてみる。

各素子のレベルがほとんどHorLレベルになっている原因は、ゲイン設定か露出時間?

M64282FPの動作について

・明るいとVoutは高い出力になる、暗いと低い出力になる

・Vrefはデータ転送中のVoutにも影響

・Xレジスタは0x01に固定

クロックを上げるために、その生成方法を変更する

リセットからスタート信号までは手動でクロックを作成し、

露出時間とデータ転送時間はITUのPWM機能を利用する

クロックとVoutの同期を取るために、ITUの割り込み内でADCのデータを取り出す

この方法で500kHz(MAX30fps)まで辿り着けるのだろうか?

現在のポート

PB7 START

PB6 SIN

PB5 LOAD

PB4 RESET

PA4 XCLK

P71 READ

P70 VOUT